こんにちは!向上 条 です。

QC検定3級を取ったけど──

「結局これって、仕事に使えるの?」「評価されるの?」と、モヤモヤしていませんか?

私もまさにそうでした。

せっかく時間とお金をかけて取得したのに、職場では軽く流され、

「それって意味あるの?」という空気すら感じることもありました。

でも、実はQC検定3級って、“使い方”さえ分かれば、現場でめちゃくちゃ強力な武器になります。

評価にもつながるし、信頼されるきっかけにもなるんです。

この記事では、QC検定を“取っただけ”で終わらせないために、

✅ どんな場面で使えるのか

✅ どうすれば「役立てている」と評価されるのか

私自身の経験をもとに、リアルな活かし方を4つのシーンに分けて紹介します。

QC検定3級を取ったのに意味ない?私のリアル体験

QC検定3級を取得したとき、私は正直、もっと評価されるものだと思っていました。

でも、現実は違いました。

家族は「すごいね!」と喜んでくれたものの、

職場では「ああ、良かったですね」と軽く流されただけ。

拍子抜けというか、「こんなもんか…」と少し虚しさを感じたのを覚えています。

さらに厄介だったのは、周囲の「取っても意味ないでしょ?」という空気感でした。

実際、「で、それって何に使えるの?」と聞かれることもありました。

勉強はそれなりに大変だったし、時間もお金もかけたのに、

「自分だけが空回りしてる」ような気がして、なんとも言えない虚無感がありました。

一応「自分のためになる」とは思っていたけど、

じゃあ“どこでどう使えばいいの?”という答えが出せず、

取得後しばらくは“取っただけ”の資格になっていました。

でも、今だから言えるのは──

QC検定3級は「意味がない」んじゃなくて、

「意味を生み出せる人が評価される資格」だったんです。

✅ QC検定3級の“活かし方”を仕事で実感した4つのシーン

① QC活動の説得力が変わる!QC七つ道具の活用

QC検定で学ぶ「QC七つ道具」は、現場の改善活動においてとても実用的なツールです。

中でもおすすめなのが「パレート図」。比較的使い方が簡単なうえに、視覚的にもわかりやすいため、これからQC活動に取り組む人が最初に使うツールとして最適です。

私が初めて使ったのも、このパレート図でした。

当時、不良の原因が多岐にわたり、「何から手をつければいいかわからない」という状況でした。

そこで、不良件数をカテゴリー別に分けてパレート図にしてみたところ──

口頭で「多い気がする」と伝えていたときと比べて、格段に伝わりやすくなり、

上司や他部署からも「これなら納得できる」「説得力がある」と評価されました。

QC検定の知識は、「知っているだけ」では意味がなく、使ってこそ価値が出るものです。

完璧に使いこなす必要はありませんが、一歩踏み出して使ってみることで、「現場で信頼される人」への第一歩になります。

📌 パレート図は、初めての人でも成果が出しやすい!

📌 グラフや数値で話すだけで、説得力が一気に変わる!

そんな小さな成功体験を積み重ねることで、QC七つ道具は“机上の知識”から“実務の武器”へと進化していきます。

② 教えることで社内に展開できる

QC検定で得た知識は、社内に展開していくことで会社全体の品質レベルを底上げする力になります。

新人や現場作業者に対して、検査や記録の重要性を説明できるようになったのも、QC検定のおかげです。

ただし──

知識を説明しただけでは、必ずしも納得してもらえるとは限りません。

「なんであんたがラクするために、こっちが面倒なことやらなきゃいけないんだ?」と、反発されることもあります。

そこで私は、「言葉だけで伝えようとせず、改善によるメリットを実感してもらうことが大切なんだ」と気づきました。

✔ 点検表を変えた結果、ミスが減った

✔ 記録があることで、トラブル時の対応がスムーズになった

✔ 不良の傾向が見えたことで、作業がラクになった

こういった変化を一緒に体験する中で、少しずつ協力を得られるようになっていったんです。

📌「説明」だけで動いてくれる人は少ない

📌「納得」は、“やってよかった”という実感から生まれる

QC検定の知識は、「何のためにそれをやるのか?」を筋道立てて説明する力になります。

そして、その力を使って社内に品質の考え方を広げていくことが、

最終的には、QC活動を自分一人でやるものから、チームで進めるものに変えていく鍵になるんです。

③ 品質リーダーに起用されやすくなる

QC検定を持っているという事実は、「品質に強い人材」として社内で認識される大きなきっかけになります。

私自身、検定を取ったことで突然何かが変わったわけではありませんが、

改善提案を出したり、QC活動に関わったりする中で、

「品質に関してはこの人が詳しい」「任せても大丈夫」という雰囲気が、徐々に生まれていきました。

特に印象的だったのは、QC活動のメンバー選定やリーダー役の指名があったとき、

検定を持っていたことで「候補に挙がりやすい存在」になったことです。

✅ 資格は「知識がある証拠」になる

✅ 品質活動で“自然と声がかかる人”になれる

もちろん、検定を持っているだけで仕事ができるわけではありません。

ですが、「品質について考えている人」だと周囲に伝える名刺代わりとして、QC検定は強力なツールです。

社内で品質活動に関わるポジションに立ちたい人、

現場改善をもっと主導したい人にとって、

QC検定は“自分を次のステージへ引き上げてくれるきっかけ”になるはずです。

④ 社外評価にもつながる

QC検定は社内での評価だけでなく、社外からの信頼を得る場面でも意外なほど力を発揮します。

例えば、取引先の監査やお客様対応の場面で、

「御社にはQC検定を持っている方がいるんですね」と言われたことがあります。

品質の厳しい業界や大手企業と取引する場合、

「資格を持っている人が現場にいるかどうか」は、“その会社が品質にどれだけ力を入れているか”のバロメーターとして見られることもあるんです。

実際に私の職場でも、QC検定保持者の存在をアピールすることで、

監査対応時に「教育・スキル面はしっかりしている」と評価され、スムーズに審査が進んだことがありました。

📌 社外にとっては「名刺の裏面」みたいなもの

📌 持っていることで、会社全体が「品質に前向きな印象」を持たれる

QC検定は個人の資格ですが、うまく使えば“会社の信頼”を支える力にもなるのです。

特に中小企業や現場主体の企業では、こうした「資格の見える化」が大きな差別化ポイントになります。

🧭 合わせて読みたい記事

まとめ|QC検定は「使ってこそ価値が出る資格」

QC検定3級は、「取っただけで評価される資格」ではありません。

“使い方を知り、自分の仕事に活かしてこそ”価値が出る資格です。

私自身、取得当初は「意味あったのかな…」と悩んでいました。

でも、試行錯誤しながら使い続けることで、

✔ 品質改善の説得力

✔ 社内での信頼感

✔ 社外からの評価

につながっていったんです。

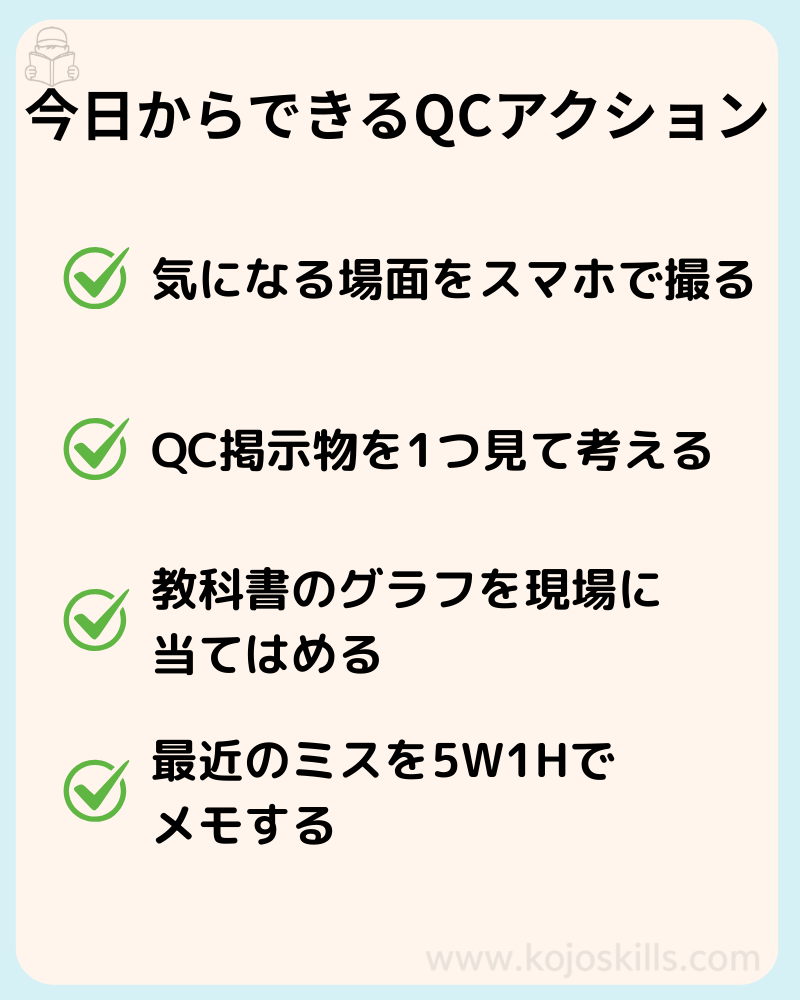

✅ まず何から始めればいい?

✔ スマホで不良や気になる出来事を写真に撮っておく

→ 「どこが問題か?」を後で考える材料になります。分析の第一歩!

✔ 職場に貼ってあるQC関連の掲示物を1つ見て、意味を考えてみる

→ 「なんでこれが貼られてるんだろう?」と意識するだけでも勉強になります

✔ 教科書を開いて「このグラフ、現場のどんなことに使えるかな?」と1つ想像してみる

→ 完璧じゃなくてOK。実務に当てはめて考えるクセがつきます

✔ 「最近気になったミスや作業」を、5W1Hでメモしてみる

→ それが後のなぜなぜ分析や改善提案のタネになります

こうした小さな一歩でも、立派な“活かす”アクションです✨

完璧にやろうとしなくていい。

まずはQC検定の知識を「仕事の目線で見てみる」ことから、始めてみてください。

QC検定3級は、「品質の会話」ができるようになる資格です。

せっかく取ったなら、活かさないのはもったいない。

今日から一つだけ、“使ってみる行動”を始めてみませんか?

その一歩が、あなたの信頼や評価を変えるきっかけになるかもしれません。

コメント